これは、大学院時代に留学した、パリ建築第6大学(ラヴィレット校)での設計演習課題です。

留学の主目的は修士論文の準備で、本来、設計演習の授業を受ける必要はなかったのですが、個人的にどうしても受けたいと思っていました。学生時代に何度も行われた設計演習で満足な成果を得ることのできなかった私は、何とか現状の、目に見えない「壁」を破らねばならないとの思いから、機会を求めていました。講座の担当教授はジャン・ピエール・ビュッフィ(Jean-Pierre Buffi)という現役の建築家です。

要求されたプログラムは、

「パリ20区、Place de la Réunion(議会広場) に、従業員の居住施設を伴ったカフェを計画する」

というもので、パリによくある円形の広場と、それを取り巻く環状道路に面した一角が、指定の敷地です。

この課題に、まだ掴んだことのない「手応え」を求めて没頭しました。3回あったプレ発表のたびに、次回は最初から見直し、毎回異なる案を提出しました。教授たちには「前の案はどこに行った?」と半ば呆れたような顔をされましたが、こっちは毎回徹夜の上に、下手クソなフランス語での発表に必死です。しかし、それほど注力したにも関わらず、求める「手応え」は次第に遠くなってゆくように感じられました。

このとき私は、或る意味では追いつめられ、自分自身の「価値観」と向きあう人生の重要な場面へと進んでいたのだろうと思います。

そして自分自身の中から出てきた「価値観」を、否応もなく、外に「投げかける」初めての経験をしようとしていました。

それは、設計条件には含まれていない「ギャラリー」を中心に案をつくりたい、ということでした。

正確にいえば、「ギャラリー」と言うより、「意味=プログラム のない空間」がどうしても欲しかったのです。

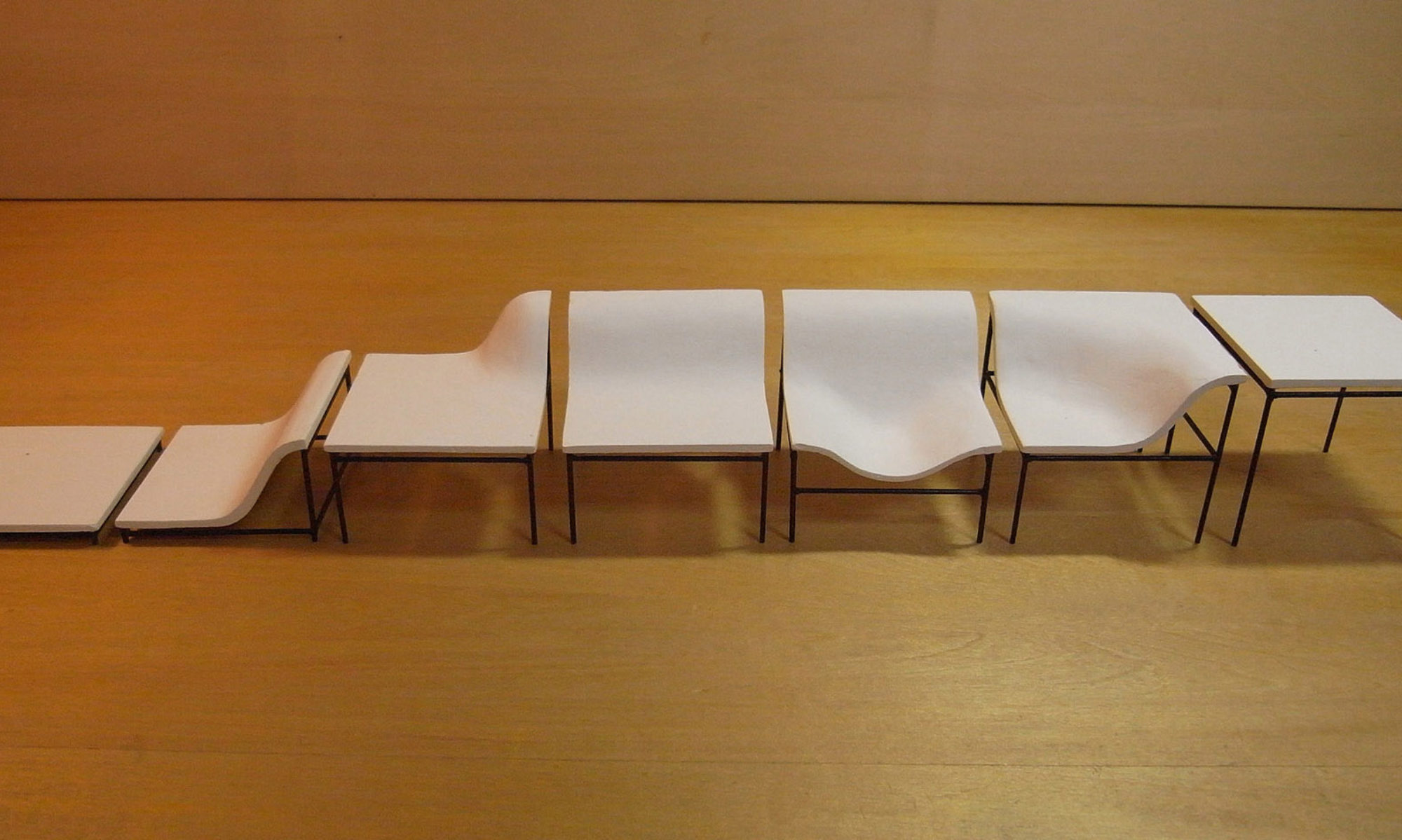

最終的な提出案は「広場」の円形輪郭には沿わせず、前庭的な凹みを作ながら、両隣の建物と前面の位置を揃え、街並みから突出しない、周囲に溶け込んだファサードとしました。

そうした「外面」をつくっておき、建物の内部で、自分の表現を果たすことを考えました。それは、「日常性」を「異化(いか)」する場所を作ることです。「異化」というのは、慣れ親しんだ、というよりむしろ、ウンザリするほど慣れて、麻痺し、全てを当たり前と感じるようになった「日常の意識」を、カサブタを剥がすようにひっぺがす、または動かしてやる、というような意味です。「非日常的な空間を作る」のとは違う、「日常への意識を変える空間」を作りたいと思っていました。

私はそのころ、特定の「もの」には「ここはこういう空間である」という「意識」を発生させる力があると考えていました。例えば、ホテルのロビーなどに、映画賞の表彰式などで床に敷かれる真っ赤な帯状の絨毯、「レッドカーペット」が敷いてあったとします。するとその上には、帯状の「特別な空間」が(意識の上で)発生します。その「レッドカーペット」が仮に床の向きとズレていたとしても、見る人は「ズレてるな」と思いながら、その脳内にそのカーペット上に特別な「空間」があることは変わらないと思います。この課題案でも、この特定の「もの」が「空間」を生み出す「力」を使おうと考えました。

具体的には、この案では、道路の「アスファルト舗装」を建物の中にまで引き込み、そのまま床にしています。これは道路のアスファルト舗装が「日常の意識」を建物の中まで運んでくれるのことを期待してのことです。そして、客が奥に進むと、突然そこには巨きな「無意味な空間」が現れ、アスファルト舗装の足元はいつの間にか「無意味への飛び込み台」に変わっている – という、言葉にしてみると、恥ずかしいくらいにシェマティック(図表的)な平面計画ですが、「パリのキャフェ」ならば、それくらいのことを期待しても良いのではないかと思ったのです。

もう一つのプログラムだった「職員の居住施設」については、ギャラリーの考えを強く表現するために控えめに、建物の上層階に置いています。しかしこの案は嬉しいことに、最終発表の際、教授から「シンプルで、本質を突いている」と、高い評価をいただくことができました。その時、発表を見に来ていた同じ寮の友人(音楽家)は、いつも私が行き詰まってウンウン唸っているのを知っていたのですが、寮に戻ると、この「凱旋的プレゼンテーション」を、周囲の友人たちに大いに喧伝してくれました。恥ずかしいと同時に嬉しい思い出です。

この時発見した、自分の中の「意味のない空間への欲求」は、実際の設計をするようになった今でも強くあります。「意味がない」ということは「存在価値がない」ということではなく、むしろ過剰な「情報」や「意味」の中で溺れるようにして生きている現在の私たちにとって、新鮮な空気のように重要なことだと考えています。それはさらに、パートナー・戸高千世子とアートワークで協働することになったことで、現在、様々な形で表現されるようにもなってきています。

一級建築士事務所 ODE website